中小企業の設備投資を支援してくれる「ものづくり補助金」。2022年5月より第11次の公募がスタートしています。

2022年度は、従業員人数によって上限額が変わったり、新しい応募枠が創設されたりと大きく制度内容が改定されています。今回は、2022年度のものづくり補助金について詳しく解説します。

2022年度のものづくり補助金のポイント

ものづくり補助金とは、中小企業等の生産性向上のための設備投資を支援してくれる補助金です。2022年度の実施内容は、コロナ禍だけでなくデジタル化、脱炭素化等に向けて改定されました。

まずは、ものづくり補助金の改定のポイントについて解説します。

従業員規模に応じた補助上限額の設定

2021年度まで、通常枠の補助金上限額は一律1,000万円でした。それが、従業員の人数によって上限額が変わる仕組みに変更されました。

具体的には、次のようになりました。

- 従業員数21人以上:1,250万円

- 6~20人:1,000万円

- 5人以下:750万円

従業員5人以下であれば、補助金額が少なくなってしまいますが、逆に21人以上であればこれまでより増額されますので、チャンスともいえるでしょう。

回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠、グリーン枠の新設

これまでの新特別枠(低感染リスク型ビジネス枠)が廃止され、代わって3つの新しい応募枠が創設されました。

- 業況が厳しい事業者を対象とする「回復型賃上げ・雇用拡大枠」

- DX推進を進める「デジタル枠」

- 温室効果ガスの排出削減を進める「グリーン枠」

苦境に陥る事業者の救済と成長促進に向けた投資。両極端な方針を有するのが、2022年度のものづくり補助金の特徴ともいえます。

補助対象事業者の見直し

従来ものづくり補助金の対象は、資本金3億円以下の中小企業等に限られていました。2022年度からは、中小企業に加えて資本金10億円未満の中堅企業が対象に加わりました(特定事業者)。

2021年に、中小企業から中堅企業への成長途上にある企業群の支援を目的に、新たな支援対象類型として「特定事業者」が創設されたことが背景にあります。対象が広くなったため、より規模の大きい事業者でも申請できるようになりました。

2022年のものづくり補助金の概要

続いて、2022年のものづくり補助金の概要を紹介します。

対象者

対象となるのは日本国内に本社または補助事業の実施場所がある事業者です。これまでの中小企業、個人事業主等に加えて、次の特定事業者も対象となります。

【中小企業】

| 資本金額 | 従業員数 | |

| 製造業等 | 3億円以下 | 300人以下 |

| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |

| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |

| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |

【特定事業者】(新設)

| 資本金額 | 従業員数 | |

| 製造業等 | 10億円未満 | 500人以下 |

| 卸売業 | 400人以下 | |

| サービス業 | 300人以下 | |

| 小売業 |

補助金上額

応募枠と補助金上限額は以下の通りです。いずれの枠も常勤の従業員人数によって上限額が異なります。

| 応募枠 | 従業員人数 | 補助金上限額 | 補助率 |

| 通常枠 | 5人以下 | 750万円 | 原則1/2※ |

| 回復型賃上げ・雇用拡大枠(新設) | 6人~20人 | 1,000万円 | 2/3 |

| デジタル枠(新設) | 21人以上 | 1,250万円 | |

| グリーン枠(新設) | 5人以下 | 1,000万円 | 2/3 |

| 6人~20人 | 1,500万円 | ||

| 21人以上 | 2,000万円 |

※小規模事業者、再生事業者は2/3

応募枠

続いて、それぞれの応募枠について解説していきます。

通常枠

まずは、従来からある通常枠について解説します。

革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等の投資経費が対象で、下記の基本要件を満たす必要があります。

【ものづくり補助金基本要件】

次の要件を全て満たす3~5年の事業計画を策定していること。

- ・事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加すること

- ・給与支給総額を年率平均1.5%以上増加すること

- ・事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にすること

3~5年後に給与支給総額と事業場内最低賃金の要件を満たせなければ、補助金の返還が求められる場合があります。

補助率は、中小企業であればかかった経費の1/2ですが、小規模事業者または「再生事業者」であれば2/3が補助金として補填されます。

なお、 小規模事業者とは、以下の常勤従業員数の要件を満たす事業者です。

<小規模事業者>

| 業種 | 常勤従業員数 |

| 製造業その他・宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |

| 卸売業・小売業・サービス業 | 5人以下 |

また、2022年度から新たに新設されたのが「再生事業者」です。再生事業者とは、中小企業活性化協議会等から支援を受け再生計画等を策定中の事業者です。再生事業者に該当すれば、審査で加点され優先的に採択されるとともに、補助率も2/3に引き上げて支援されます。

回復型賃上げ・雇用拡大枠

2022年度に新設される回復型賃上げ・雇用拡大枠について解説します。

こちらの要件は、ものづくり補助金基本要件に加えて課税所得がゼロであることです。課税所得がゼロ、すなわち赤字決算であることが要件となる、なんとも大胆な補助金枠といえるでしょう。ただし、常勤の従業員がいる場合に限られます。

【回復型賃上げ・雇用拡大枠応募要件】

- 補助金への応募申請時に、前年度の事業年度の課税所得がゼロであること(常時使用する従業員がいる事業者に限る)。

ただし、この回復型賃上げ・雇用拡大枠の目的は、赤字事業者の救済ではなく、あくまで賃上げと雇用の維持拡大です。そのため、他の応募枠と同様、次の最低賃金と給与支給総額アップの要件を満たせなければ、補助金全額を返金しなければなりません。

【ものづくり補助金基本要件】

- 給与支給総額を年率平均1.5%以上増加すること

- 業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にすること

デジタル枠

続いては、同じく2022年度に新設されたデジタル枠です。

こちらは、DX(デジタル・トランスフォーメーション)に資する革新的な製品・サービスの開発やデジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善等を行う事業者が対象です。

【デジタル枠応募要件】

- DXに資する革新的な製品・サービスの開発やデジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善等を行う事業計画を策定していること。

- 経済産業省が公開する「DX推進指標」を活用して、DX推進に向けた現状や課題に対する認識を共有する等の自己診断を実施するとともに、自己診断結果を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対して提出すること。

グリーン枠

最後にグリーン枠について解説します。

こちらは、温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発や炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善等を行う事業者が対象です。補助金上限額が最高2,000万円と、他の枠より高くなっています。

応募要件は基本要件に加えて下記を満たすことが必要です。

【グリーン枠応募要件】

- 3~5年の事業計画期間内に、事業場単位での炭素生産性を年率平均1%以上増加すること。

- これまでの温室効果ガス排出削減に向けた詳細な取組状況がわかる書面を提出すること。

ものづくり補助金申請の流れ

では、ものづくり補助金の申請手続きはどのように進めれば良いのでしょうか?ここでは、申請手続きの流れについて解説します。

申請手続き

申請手続きは、申請書類を準備し、Jグランツというシステムで電子申請します。

申請書類の準備

準備する書類は次のとおりです。

- 事業計画書

- その1:補助事業の具体的取組内容

- その2:将来の展望

- その3:事業計画における付加価値額等の算出根拠

- 賃金引上げ計画の誓約書

- 決算書 又は確定申告書(二期分)

- 従業員数の確認資料(法人事業概況説明書)

- 労働者名簿(従業員数が21名以上で、上記確認資料における期末従業員数が20名以下の場合のみ添付が必要)

たくさんの書類を揃えることも大変ですが、一番骨が折れるのが事業計画書の作成です。事業計画書は、A4サイズ10枚以内で、自社の強みや特徴、補助事業で行う取り組みの優位性などについて記載していきます。

また、「2. 賃金引き上げ計画の誓約書」は、応募要件でもある賃上げ計画について記載する書式です。2021年度までは、従業員代表と最も低い事業場内賃金で働く人の署名、押印が必要でしたが、2022年度から不要になりました。

電子申請

申請書類が完成したら、電子申請を行います。ものづくり補助金は、「Jグランツ」という補助金申請システムから申請手続きを行います。

申請にはgBizIDプライムアカウントが必要で、アカウント取得には3週間以上かかります。gBizIDプライムアカウントをまだお持ちでない場合は、まずはアカウントを取得しましょう。

gBizIDプライムアカウントの取得方法等詳細はこちらを参照してください。

スケジュール

2022年6月末現在、次のとおり第11次公募の受付中です。第11次公募の後も、2022年度中に2回の公募が予定されています。

| 公募回 | 締切 | 採択発表 |

| 第11次公募 | 2022年8月18日 | 10月中旬 |

採択後の流れは以下の通りとなります。採択となっても、実際に補助金が振り込まれるのは1年近く先になる場合もありますので、資金計画を十分に考慮するようにしましょう。

| 項目 | 内容 | 期間 |

| 採択決定、交付申請、交付決定通知 | 採択されたら、見積書等必要書類を添えて、交付申請手続きをします。その後交付決定通知が到着します。 | 約1か月間 |

| 補助事業の実施 | 補助事業を事業計画書通りに実施。完了したら30日以内に実績報告書を提出。 | 10か月以内(グローバル型は12か月以内) |

| 補助金請求、支払い | 実績報告書の提出後補助金が振り込まれます。 | 約1ヵ月 |

| 事業化状況・知的財産権等報告書の提出 | 補助事業終了後も、5か年にわたって毎年、付加価値額向上及び賃金引上げ状況等を報告します。 |

ものづくり補助金に採択されるためのポイント

最後に、ものづくり補助金に採択されるためのポイントをお伝えしていきましょう。

審査基準

ものづくり補助金は、申請書類に基づき「技術面」「事業化面」「政策面」の3つの観点で設定された次の項目によって審査されます。

- 技術面 革新性、課題解決方法の明確さおよび優位性、技術的能力 など

- 事業化面 実施体制、市場ニーズ、競合に対する優位性、収益性、費用対効果 など

- 政策面 地域経済への貢献、ニッチ分野での差別化、ウィズコロナ・ポストコロナに向けた経済構造の転換など

審査項目にない事柄をいくら記載しても評価されません。審査項目を満たす内容を漏れなくすべて記載することが重要です。

加点項目

ものづくり補助金には、特定の要件を満たせば審査で有利になる加点項目があります。主な加点項目は次の5点です。採択を目指すのであれば、取れる加点はすべて押さえておきましょう。

政策加点:創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)

政策加点として、創業または第二創業から5年以内の事業者は加点してもらえます。

パートナーシップ構築宣言を行っている事業者

パートナーシップ構築宣言とは、企業が「発注者」の立場で自社の取引方針を宣言する取り組みです。具体的には、「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにおいて宣言を公表することが求められます。

賃上げ加点等

ものづくり補助金には、以下の要件があります。

- 補助事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均1.5%以上増やすこと

- 事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円増やすこと

これらの要件を満たせない場合は返金を求められることもありますが、さらに上回る賃上げ等の計画を作成すれば加点措置が受けられます。具体的には、次の要件です。

- 給与支給総額を年率平均2%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+60円以上の水準にする計画を作成

- 給与支給総額を年率平均3%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にする計画を作成

成長性加点:経営革新計画の承認を取得した事業者

経営革新計画とは、中小企業が経営計画を作成し都道府県知事等の承認を得る制度です。承認を受けるとものづくり補助金の加点だけでなく、日本政策金融公庫の特別利率による融資制度などさまざまな優遇措置を受けることができます。

災害等加点:事業継続力強化計画の認定を取得した事業者

事業継続力強化計画とは、自然災害等による事業活動への影響を軽減し、事業継続または早期の事業回復を目指した取り組みについて記載したものです。事業継続力強化計画を作成し、経済産業大臣より認定された事業者は、ものづくり補助金の加点だけでなく、税制や金融の支援等を受けることができます。

なお、経営革新計画と事業継続力強化計画は、共にものづくり補助金申請時に承認を受けている必要があります。承認を得るのに日数がかかりますので、直近の応募には間に合わない可能性があります。

場合によっては、まずは経営革新計画や事業継続力強化計画の作成と承認に挑戦し、ものづくり補助金は次回の公募で申請するというのも一つの手でしょう。

まとめ

2022年度のものづくり補助金の概要について解説しました。

近年、事業再構築補助金など他の補助金が創設された影響か、ものづくり補助金の採択率は以前よりも高い傾向があります。とはいっても直近の採択率は62.2%で、依然として応募しても4割が不採択になってしまうのが現実です。少しでも採択の可能性を高めたいのなら、専門家の力を借りることも一つの手でしょう。

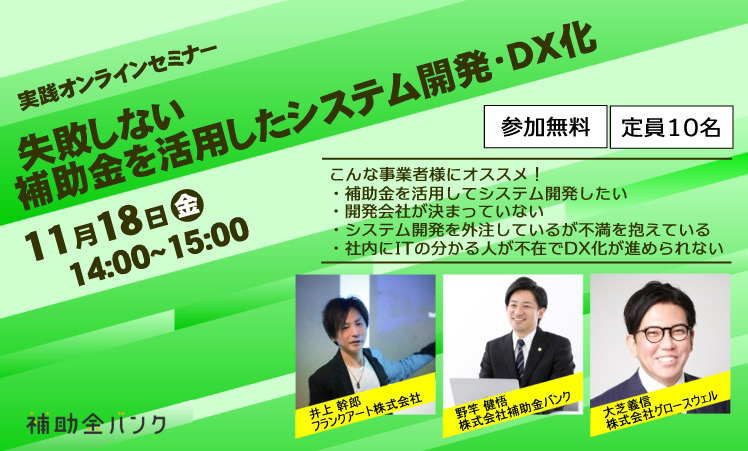

当社補助金バンクでは、補助金申請に精通した中小企業診断士等の専門家が多数登録されています。ぜひ補助金バンクを活用し、専門家の助けも得たうえで、上手に補助金を獲得してください。

簡単セルフ診断ツール

簡単セルフ診断ツール

補助金採択率が上がるポイント

補助金採択率が上がるポイント