目次

- 事業再構築補助金の概要

- 事業再構築補助金の採択率

- 事業再構築補助金でできること

- 事業再構築補助金の採択・活用事例

- 2023年(令和5年)10月現在申請できる事業再構築補助金

- 2023年度(令和5年度)の事業再構築補助金の概要

- 事業再構築補助金の申請の流れ・スケジュール

- 事業再構築補助金の事業計画書作成のポイント

- 事業再構築補助金の申請代行とは?

- 専門家が事業再構築補助金の申請代行できること

- 事業再構築補助金の申請代行を活用するデメリット

- 事業再構築補助金の申請代行の費用相場

- 事業再構築補助金の申請代行の選び方のポイント

- トライズコンサルティングでの事業再構築補助金の申請代行のスケジュール(流れ)

- 事業再構築補助金の申請代行(サポート)はトライズコンサルティングにお任せください

- 事業再構築補助金に関してよくある質問

- まとめ

事業再構築補助金は中小企業向けの補助金の中でも特に大型の制度ですが、充実した支援内容に比例して、申請手続きの煩雑さもトップクラスの補助金です。多くの中小企業では専門家の申請代行(サポート)のサービスを活用し、効率的に手続きを進めています。

貴社で初めて申請代行を利用する際、最も気になるのはどの程度のコストがかかるかということではないでしょうか?また、受けることのできるサービスの内容も気になるところだと思います。

今回は、事業再構築補助金の申請代行の概要や費用・報酬相場について詳しく解説します。この記事を読んでいただくことで、申請代行(サポート)を依頼することに対する不安が払拭されるでしょう。

事業再構築補助金の概要

事業再構築補助金は、ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、思い切った事業再構築の意欲ある事業者を支援する目的で創設された補助金です。

主な補助対象者は、日本国内に本社を有する資本金又は常勤の従業員数が一定数以下の中小企業及び中堅企業です。それらの中小企業等が、次に示す要件を満たした事業計画書を作成することで申請することができます。

- 経済産業省が示す「事業再構築指針」に沿った3〜5年の事業計画書を作成し、認定経営革新等支援機関の認定を受けていること

- 補助事業終了後3〜5年で付加価値額の年率平均3〜5%(事業類型によって異なる)以上増加させること

なお、付加価値額は従業員一人当たり付加価値額に代替することも可能です。これらのほか、事業類型ごとに補助対象要件が設定されており、申請するにはすべての要件を満たす必要があります。

事業再構築補助金の採択率

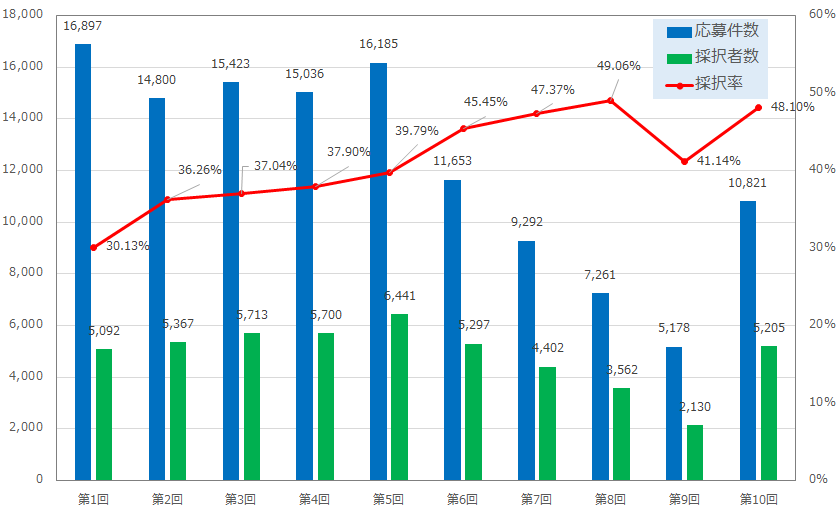

2023年10月末現在、事業再構築補助金の採択結果は第10回公募まで公表されています。これまでの採択結果は次のとおりです。

| 回 | 応募件数 | 採択者数 | 採択率 |

| 第1回 | 16,897 | 5,092 | 30.13% |

| 第2回 | 14,800 | 5,367 | 36.26% |

| 第3回 | 15,423 | 5,713 | 37.04% |

| 第4回 | 15,036 | 5,700 | 37.90% |

| 第5回 | 16,185 | 6,441 | 39.79% |

| 第6回 | 11,653 | 5,297 | 45.45% |

| 第7回 | 9,292 | 4,402 | 47.37% |

| 第8回 | 7,261 | 3,562 | 49.06% |

| 第9回 | 5,178 | 2,130 | 41.14% |

| 第10回 | 10.821 | 5,205 | 48.10% |

直近の採択率はおおむね50%前後で推移しています。なお、最も応募件数の多い「通常枠」の第10回公募の採択率は45%ほどです。全体的に公募開始直後より採択率は上がっていますが、応募者の半数は不採択となっています。このことから申請代行(サポート)の利用は必須であるといえるでしょう。

事業再構築補助金でできること

事業再構築補助金ではどのようなことに取り組むことが可能なのでしょうか?ここでは、取り組みの具体例を3つ挙げて解説します。

事業拡大に向けた資金調達

事業再構築補助金の採択を受けることで数千万円から1億円以上の返済不要の資金を獲得することができます。少子高齢化などの労働人口の減少にいち早く対応し、自社のビジネスを拡大していくための省力化・省人化に向けた設備投資に活用することが可能です。

新たな技術の導入と研究開発

企業のDX推進が騒がれて久しいですが、そういったデジタル技術の導入には大きな資金が必要になります。また、自社の将来のコアコンピタンスとなり得るための研究開発など中小企業が投資しづらい分野に対して事業再構築補助金を充てることができます。

持続可能なビジネスモデルの構築

ビジネスを行う上で事業環境の変化は前提ですが、ウィズコロナ・ポストコロナを経て、これまで以上に大きな変革が起きています。事業再構築補助金に採択を受けることで、オンラインでの消費や体験のような新たなニーズへの対応など既存のビジネスモデルから脱却を図り、持続可能な企業運営に取り組むことができます。

事業再構築補助金の採択・活用事例

事業再構築補助金の採択事例には、どのようなものがあるのでしょうか?ここでは、事業再構築補助金の公式ホームページに掲載されている第9回の採択事例から抜粋して紹介します。

業態転換の事例

業態転換に事業再構築補助金を活用した事例には、次のものなどがあります。

- 従来スタイルのすし店から個室メインの高級すし店への業態転換

- レーザ加工の内製化による意匠の高い部品や小型金物部品に対応する業態転換計画

- 大衆居酒屋から人気の高いタイ料理店への業態転換

- 飲食店向け設備部品からプラント保守設備の完成品製造に向けた業態転換

新分野展開の事例

新分野展開に事業再構築補助金を活用した事例には、次のものなどがあります。

- カラオケボックスを今後成⾧が見込める簡易宿所に変えて新分野展開に挑む

- 使用済オイルをリサイクル燃料として再利用できる廃油ストーブ製造事業への新分野展開

- 都市型リゾート住宅によるワーケーション等向け宿泊事業への新分野展開

- スギ廃材利用の舗装工事業から製造業への新分野展開でサステナブル社会への貢献

事業転換の事例

事業転換に事業再構築補助金を活用した事例には、次のものなどがあります。

- 産業機械部品加工技術を活かし家庭用ロックミシン部品への事業転換

- 駅前店舗を改装して居酒屋からビストロ洋食レストランへ事業転換

- デジタル上の「集う場」オンラインバーサービスへの事業転換

- 一貫生産体制構築によるカプセルトイ事業への事業転換

業種転換の事例

業種転換に事業再構築補助金を活用した事例には、次のものなどがあります。

- 工事業で得た機械加工技術で農業用機械製造業へ業種転換

- 人材派遣会社がチャレンジするベーカリーショップへの業種転換

- 家系ラーメン店から無人冷凍餃子販売所への業種転換

- 化粧品の輸出業及び小売業から廃電子機器リサイクル業への業種転換

事業再編の事例

事業再編に事業再構築補助金を活用した事例には、次のものなどがあります。

- 事業再編による効率を追求した新倉庫建設とそれに連動する新規産業向け商品の開発

- 事業再編を行い24時間インドアゴルフスタジオ事業を新規開業

- 事業再編と共に一次加工への新進出による事業拡大(業態転換)

なお、事業再構築補助金での事業再編とは、会社法上の事業再編をしたうえで、新たな事業形態のもとに新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業転換、業種転換のいずれかを行うことを指します。単に事業再編を行うこと自体が補助対象となるわけではありません。

2023年(令和5年)10月現在申請できる事業再構築補助金

第11回公募が2023年10月6日(金)に締め切られており、当記事の執筆時点では事業再構築補助金の募集は行われていません。以降の募集については未定となっていますが、これまでの傾向から2024年(令和6年)1月ごろに募集されるのではないかといわれています。

2023年度(令和5年度)の事業再構築補助金の概要

事業再構築補助金は、第10回公募よりその内容が大きく拡充されています。ここでは、2023年度(令和5年度)に募集されている事業再構築補助金の概要について解説します。

補助上限額・補助率

2023年度(令和5年度)の事業再構築補助金は、6つの事業類型で募集されています。それぞれの補助金額・補助率は次表のとおりです。

| 事業類型 | 補助上限額 | 補助率 |

|---|---|---|

| 成長枠 | 2,000万円、4,000万円、5,000万円、7,000万円 | 中小1/2

中堅1/3 |

| グリーン成長枠 | <エントリー>

中小:4,000万円、6,000万円、8,000万円 中堅:1億円 |

中小1/2

中堅1/3 |

| <スタンダード>

中小:1億円 中堅:1.5億円 |

||

| 産業構造転換枠 | 2,000万円、4,000万円、5,000万円、7,000万円

廃業を伴う場合2,000万円上乗せ |

中小2/3

中堅1/2 |

| サプライチェーン強靭化枠 | 最大5億円 | 中小1/2

中堅1/3 |

| 物価高騰対策・回復再生応援枠 | 1,000万円、1,500万円、2,000万円、3,000万円 | 中小2/3(一部3/4)

中堅1/2(一部2/3) |

| 最低賃金枠 | 500万円、1,000万円、1,500万円 | 中小3/4

中堅2/3 |

補助上限額は従業員規模により異なり、補助下限額は一律100万円となっています。なお、第11回公募では「サプライチェーン強靭化枠」の募集はされていません。

2022年度(令和4年度)からの変更点

2023年度(令和5年度)の事業再構築補助金は、従前の制度と比較してその内容が大きく変更されています。主な変更点は次の6つです。

成長枠の創設

毎回の公募のうち最も応募件数の多い「通常枠」が廃止となり、代わりに成長分野への転換を図る事業者を支援するため「成長枠」が創設されました。それに伴い、売上高減少要件も撤廃され、これまで申請することができなかった事業者も申請することが可能になっています。

グリーン成長枠の拡充

「グリーン成長枠」について、要件を緩和した「エントリー類型」が創設され、さらに使い勝手が良くなりました。

大幅賃上げ・規模拡大へのインセンティブ

「成長枠」と「グリーン成長枠」については、大規模な賃上げを行う場合や中小・中堅企業等から中堅・大企業等へと規模拡大する場合に補助上限額の上乗せや補助上限の引き上げなど追加の支援措置も設けられています。

産業構造転換枠の創設

国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態から転換を図る事業者を支援する「産業構造転換枠」が創設されました。「成長枠」と比較して補助率が高く設定されており、廃業を伴う場合には、廃業費を最大2,000万円まで上乗せすることも可能です。

サプライチェーン強靭化枠の創設

円安の状況を活かし、製造の拠点を海外から国内へ回帰させる事業者を支援する「サプライチェーン強靭化枠」が創設されました。補助上限額が最大5億円と他の事業類型と比較して高額になっています。なお、第11回公募では募集されていません。

物価高騰対策・回復再生応援枠の創設

「回復・再生応援枠」と「緊急対策枠」が、「物価高騰対策・回復再生応援枠」として一本化されました。原油価格・物価高騰等の影響を受ける事業者が支援の対象となります。

「回復・再生応援枠」では、回復・再生要件として売上高の30%以上減少していることが求められていましたが、これが10%に緩和され、申請しやすくなっています。

事業再構築補助金の申請の流れ・スケジュール

事業再構築補助金の申請はどのような流れで進んでいくのでしょうか。ここでは一般的なスケジュールを時系列に沿って解説します。

- 公募要領の通読

- 「GビズID」の取得

- 申請書類の作成

- 「認定支援機関確認書」の発行

- 「jGrants」から電子申請

公募要領の通読

補助金の申請には公募要領の通読が欠かせません。公募要領には補助金の申請に関して必要なことが記載されており、これを無視して申請を行っても採択されることはないでしょう。また、浅い理解で準備を行った結果、そもそも要件を満たしておらず、申請ができなかったというケースもあります。

公募要領は数十ページにも及び、読み込むにはとても時間を要しますが、結果的に無駄な時間の削減につながります。ビジネスにおいて貴重なリソースを無駄にしない意味でも、まずは公募要領に通読に時間を使ってください。

「GビズID」の取得

事業再構築補助金をはじめ、国が募集する補助金にはインターネットを介した電子申請が採用されています。その電子申請に必要となるものが「GビズID」です。事業再構築補助金に申請することが決まったら、まず「GビズID」の取得を最優先に取り組みましょう。

「GビズID」の取得には費用はかからず、公式サイトの「gBizIDプライムを作成」ボタンから順々に必要事項を記入することで申請書を作成することができます。出力した申請書を印鑑証明とともに郵送し、後日送られてくるメールに記載のURLから本登録することで取得できます。以前取得された場合も、社名や代表者などが変わっている場合は変更の手続きが必要になります。

申請書類の作成

公募要領、「GビズID」の準備が整った後、最も重要な申請書類の作成を行います。事業再構築補助金の申請書類は定型的な電子申請入力項目とある程度記述が自由な事業計画書部分に分かれています。この中で特に事業者が苦心するのが事業計画書です。

補助金の採択・不採択は事業計画書に左右されると言っても過言ではありません。そのため、この工程に最も時間をかける必要があります。特に、中小企業の場合、経営者が作成することが多くなりますので、本業と並行するためにも前の工程をできるだけ早めに着手しておく必要があります。

「認定支援機関確認書」の発行

事業再構築補助金の申請には「認定支援機関確認書」の添付が必要です。「認定支援機関確認書」は、金融機関や商工会・商工会議所、士業、民間のコンサルティング会社など事業者を支援するためのスキルが一定以上あると国に認められた「認定経営革新等支援機関」が発行する書類です。

機関によっては発行に時間がかかる可能性がありますので、できるだけ早めに申請書類を作成し、発行を依頼しましょう。なお、補助金額3,000万円を超える申請の場合、別途金融機関の確認書も必要になりますが、金融機関が「認定支援機関確認書」を発行している場合、重複しての添付は不要です。

「jGrants」から電子申請

必要なものが揃えば、いよいよ申請作業に入ります。申請には「iGrants」というシステムを利用します。事前に取得した「GビズID」でログインし、「電子申請システム操作マニュアル」の手順に沿って手続きしていきましょう。

紙に出力して郵送するという手間がなくなった分、パソコンでの入力や申請書類のデータ化という作業が必要になります。ここで焦って書類の添付漏れがあると不採択となってしまうため、公募要領等で確認しながら慎重に行っていきます。

事業再構築補助金の事業計画書作成のポイント

次に、事業再構築補助金の申請で避けては通れない事業計画書の作成について解説します。枚数の多さに辟易される方もいらっしゃるかもしれませんが、ポイントを押さえて頑張りましょう。

- 公募要領を熟読する

- 要件を満たすことを示す

- わかりやすく記載する

- 写真や図表を使用する

- 専門家と一緒に作成する

公募要領を熟読する

最も重要なことは、公募要領を熟読することです。事業再構築補助金に限らず、どの補助金でも公募要領の内容の理解が採択される事業計画書を作成するための第一歩です。

公募要領には、審査員が事業計画書を審査するにあたって重視している点が記載されており、そうした点を押さえることで点数をもらうことができます。反対に、そうした点の記載がなければ、当然ですが点数はもらえず、採択される可能性が下がってしまうでしょう。

面倒な作業ではありますが、まずは公募要領をしっかり読み込むことが、後々の作業効率の向上にもつながります。とはいえ、なかなか理解することが難しいという方は、「認定経営革新等支援機関」等が開催する説明会やセミナーに参加してみるのも良いでしょう。

要件を満たすことを示す

2023年5月現在、事業再構築補助金は8つの事業類型で募集され、それぞれについて細かな要件が複数あります。主な要件は、補助事業期間終了後3~5年の付加価値額や給与士支給総額の伸び率となっており、事業計画書の「収益計画」の項目で示します。

加えて、事業再構築の種類も5種類あり、こちらも満たすべき要件が設定されています。事業計画書においては、最初の1ページ目で製品・サービスや市場・顧客が新規性を示すことが求められています。

これらを満たすことを事業計画書内で明確に示すことができなければ、補助事業に不適格と判断され、そのまま不採択となってしまいます。自社の選択した事業類型や事業再構築の種類の要件を意識して事業計画書の作成に取り組みましょう。

わかりやすく記載する

事業計画書を審査する審査員は、貴社のことや貴社の事業のことを知らない場合もあります。そのため、誰でもわかるように事業計画書を作成するということも大切です。

専門用語はできるだけ使わず、もしどうしても使う場合には必ず注釈を入れましょう。また、業界の慣習などもその業界に属していないとわからないため、丁寧に説明する必要があるでしょう。

写真や図表を使用する

文字ばかりの事業計画書を読むというのはとても苦痛なことで、それは審査員とて同様です。また、文字だけでは理解しづらいこともあるため、折角苦心して作成したにも関わらず、内容が伝わらない可能性もあります。

そういった事態を避けるためにも、事業計画書には写真や図表を使用することをおすすめします。また、写真や図表のほかに、SWOT分析などをはじめとしたフレームワークで整理して記載する手段も有効であり、相手に検討すべきことが網羅されている印象を与えることができます。

なお、いずれも枚数稼ぎの多用は禁物であり、適度に利用することが大切です。

専門家と一緒に作成する

最後のポイントは、専門家と一緒に事業計画書を作成することです。

実績のある専門家ほどさまざまな業界に対する知見や計画策定のノウハウが蓄積されており、頼りになる相談相手と言えるでしょう。自社のコア事業に注力しながら、事業再構築補助金の手続きも行わなければならないため、リソースの足りていない中所企業では積極的に活用する必要があるでしょう。

インターネットなどで検索すれば、補助金の申請代行(サポート)を謳う業者のサイトを見つけることができますが、どこに依頼するかということがとても重要です、次項から申請代行(サポート)について詳しく解説していきます。

事業再構築補助金の申請代行とは?

事業再構築補助金の申請代行(サポート)とは、申請にかかるすべての事項を丸投げできるものではありません。専門家は中小企業をフォローする存在であり、あくまで主体は貴社にあるということを忘れないようにしてください。

そう聞くと「面倒臭いところをお願いしたいのに」と落胆されてしまう方もいるかもしれません。しかし、次のように主体的に補助金に取り組むメリットがあります。

- 自社や自社の経営環境を見直すことができる

- 本当に必要な設備投資なのか冷静に分析できる

- 自社の将来について深く考えるきっかけになる

このように、補助金の申請に主体的に取り組むメリットは計り知れません。こうした経営者レベルの思考を補助し、計画書に落とし込むためのサポートを行うのが申請代行(サポート)のサービス内容です。

その過程で「事業再構築補助金」の申請があるに過ぎません。ぜひ上手に申請代行を活用し、貴社の経営戦略立案にお役立てください。

専門家が事業再構築補助金の申請代行できること

前述のとおり、いかに専門家といえども、「事業再構築補助金」の申請業務をすべて代行することはできません。専門家の領分と自社で取り組まなければならないタスクを明確にしておくことが、補助金の申請をスムーズに進めるコツです。

申請要件の確認

補助金には、それぞれの制度ごとにルールブックとも呼べる公募要領があります。対象となる事業者や取り組みなどが数十ページにわたって記載されています。まずはこれを通読し、自社や自社の取組みが補助金の対象となるかを判断しなくてはなりません。

補助金の公募要領は、慣れていない方にとっては読みづらく、理解することがなかなか難しい内容です。特に、誤った解釈をして作業を進めてしまい、申請直前や採択後にそれが発覚すれば目も当てられません。

最悪の場合、補助金の取下げをしなくてはならなくなるでしょう。申請代行を依頼することで、それらを専門家に判断してもらえるため、最初の段階で挫折してしまうといったことがなくなります。

事業計画書の作成支援

事業者にとって、補助金の申請の最大のネックは事業計画書の作成です。

「事業再構築補助金」の事業計画書は、A4サイズの用紙で最大15枚(補助金額1,500万円以下の場合は最大10枚)というボリュームで指定されており、聞いただけで気が遠くなってしまう方も少なくないでしょう。

申請代行(サポート)を依頼すれば、専門家の面談を受けたり、財務諸表などの資料を提供したりすることで、事業計画書の作成をサポートしてもらうことができます。専門家はそれぞれ補助金業務に携わってきた経験から、事業計画書のテンプレートや作成のスキームを持っているため、自力で行うよりはるかにスムーズに作業が進みます。

ただし、そのためには事業者自身が自社や市場環境を把握し、財務情報などの数値データについても整理しておく必要があります。

電子申請のサポート

コロナ禍以降のDXの推進により、補助金の手続きもネットを介して行うようになりました。そのため、「事業再構築補助金」も事前に「gBizIDプライムアカウント」を取得し、電子申請システムから作業を行わなければなりません。「ネットは苦手で不安」という方も電子申請に慣れた専門家がサポートしてくれるため安心です。

採択決定後のフォロー

「事業再構築補助金」は申請し、採択を受けるまでも大変な労力が必要ですが、採択された後の手続きも大変です。

補助金は採択を受ければすぐに受給できるわけではありません。採択決定後、事業計画に沿った取り組みを行い、その効果を測定、実績を事務局に報告し、承認を受けることで、ようやく補助金が支給されます。

実績報告と呼ばれるこの手続きも大変煩雑になり、作業が正しく行われなければ補助金が取り消しとなる可能性もあります。報告までの期限もあるため、採択が決定したらすぐに取りかかる必要があります。その場合も専門家のサポートがあることで補助事業に専念することができるでしょう。

事業再構築補助金の申請代行(サポート)を活用するメリットには、どのようなものがあるのでしょうか?ここでは主な3点について解説します。

- 採択される可能性が高くなる

- 書類不備等のリスクが軽減される

- 申請にかかる労力が軽減されたり時短できたりする

採択される可能性が高くなる

中小企業様が申請代行(サポート)を依頼するのは、補助金の採択を受けるためというのが最も大きな理由でしょう。

補助金の採択・不採択は事業計画書の出来に左右されます。特に、事業再構築補助金ほどの大型の制度ともなれば求められるレベルも高く、複雑な申請要件もクリアした内容のものを作成しなければなりません。これらを貴社単独で作成することは困難であると言わざるを得ません。

申請代行(サポート)を行う専門家は、これまで数多くの補助金申請の経験を持っているため、事業計画書で押さえるポイントを熟知しています。さらに審査上、加点となるような中小企業向けの施策にも詳しく、頼りになる相談相手となるでしょう。

書類不備等のリスクが軽減される

補助金の申請には事業計画書以外に、決算書などの添付書類も求められています。

2023年9月現在、事業再構築補助金は5つの申請類型で募集されており、必要な添付書類が異なっている場合があります。事業再構築補助金の募集が開始された当初は添付忘れ・間違いなどの書類不備が多発し、10%以上の申請者が計画の内容を審査される前に不採択となってしまうほどでした。

専門家に申請代行(サポート)を依頼することで、「プロ」の目で添付書類のチェックを受けることができます。苦心して申請書類を作成したものの、書類不備等で審査されることもなく不採択という残念な結果を回避することができるでしょう。

申請にかかる労力が軽減されたり時短できたりする

補助金の申請には大変多くの手間と時間を要します。

事業再構築補助金と同程度の難易度と言われるものづくり補助金では「事業計画書の作成時間」についての調査を行っており、直近では「(71時間以上)90時間以内」と回答した申請者の採択率が最も高くなっていました。また、事業計画書の作成以外にもさまざまな作業を行う必要があるため、実際の申請までにはさらに多くのリソースを要することが想定されます。

申請代行(サポート)の専門家は、そうした中小企業のリソースの不足を補う手段として有効と言えます。体系的な補助金申請のノウハウを持った専門家にサポートをしてもらうことで、最大限効率的に申請まで辿り着くことができるためです。

事業再構築補助金の申請代行を活用するデメリット

事業再構築補助金の申請代行(サポート)はメリットばかりではなく、注意すべきデメリットも存在します。ここでは主なデメリットを2つ紹介します。

- 費用がかかる

- 稀に悪質な業者が存在する

費用がかかる

当然ですが、事業再構築補助金の申請代行を依頼すれば、専門家へ支払う費用が発生します。魅力的な補助金額や補助率が設定されていても、専門家へ費用を支払ってしまえば実質的に目減りし、せっかく返済不要の補助金を受け取っても旨味が少ないと感じられるかもしれません。

しかし、自社単独で取り組んだ場合でも人件費という形で潜在的にコストはかかります。しかも中小企業の場合、最も時給の高い経営者層が手続きすることが多くなります。専門家に申請代行(サポート)を依頼し、浮いた時間でコア事業も疎かにしないというのが中小企業の取るべき戦略でしょう。

なお、報酬体系についての詳細は次で解説しています。

稀に悪質な業者が存在する

事業再構築補助金が創設されたコロナ禍には、他にも多くの補助金・助成金が創設・拡充され、同時にそれらの申請を支援するという業者も多く現れました。多くはまともな業者ですが、稀に悪質な業者もいるため依頼する際には注意が必要です。

悪質な業者の手口の一つが事業計画書の使い回しです。申請代行の依頼をした事業者に対して、碌に分析やヒアリングを行わず、他の事業者からコピペした質の低い事業計画書を成果物として提出し、報酬を請求します。

さらに悪質なのが補助金の虚偽申請や不正受給です。これは補助金がもらえないばかりか、事業者自身が何らかの罪に問われてしまう可能性があります。決して甘い口車に乗ってしまわないよう気をつけてください。

事業再構築補助金の申請代行の費用相場

事業再構築補助金の申請代行を依頼した場合、専門家の報酬の相場はどの程度なのでしょうか?

申請代行の報酬体系や報酬額は依頼先の専門家によって異なりますが、「着手金」と「成功報酬」の二段階になっていることが一般的です。それぞれの概要と相場額は、それぞれ次のとおりです。

着手金

着手金とは、専門家に申請代行を依頼した段階で発生する報酬です。書類作成や申請にあたってのコンサルティングの対価であり、仮に採択されなかった場合であっても原則として返還されません。

着手金の額は、申請代行を依頼する補助金の種類によって異なります。補助金によって、申請書類のボリュームや難易度が、大きく異なっているためです。事業再構築補助金の場合、着手金は10万円から15万円ほどである場合が多いでしょう。

着手金の額は一律いくらと決めている専門家が多く、申請する補助金額の〇%などとしているケースはあまり目にしません。

成功報酬

成功報酬とは、事業再構築補助金が採択された場合に支払う報酬です。採択が決まった段階で、支払いが必要となることが多いでしょう。

成功報酬は、「採択された補助金額の〇%」という定め方をされていることが一般的です。事業再構築補助金の場合における成功報酬の相場は、採択された補助金額の10%から15%程度でしょう。

なお、事業再構築補助金の申請代行を行う事業者のなかには、悪質な業者が混じっていることもあるようです。そのような業者に依頼してしまうと、当初口頭で説明されていたのとは異なる高額な成功報酬を請求される可能性があります。

そのため、専門家に申請代行を依頼する際には、必ず書面にて、報酬額や報酬の計算方法をよく確認しておくことをおすすめします。

事業再構築補助金の申請代行の選び方のポイント

事業再構築補助金の申請代行(サポート)を行っている業者は数多く存在します。ここでは依頼先の選び方のポイントを解説します。

- 補助金の採択実績

- 採択以降のサポート体制

- 適正な料金設定

補助金の採択実績

事業再構築補助金の採択可能性を高めたい、というのが申請代行(サポート)を依頼する最も大きな理由でしょう。

事業再構築補助金は同じく大型の補助金として知られるものづくり補助金と同程度の難易度があり、過去の採択実績を知ることはとても重要です。公式ホームページには採択結果とともに、サポートした「認定経営革新等支援機関」も記載されていますので、そちらを調べてみても良いでしょう。

採択以降のサポート体制

事業再構築補助金は採択以降、補助金を受給するまでの手続きも煩雑です。特有のルールに則って補助事業を進めていかなければ、最悪、補助金を受給することができない場合もあります。

また、補助金を受給した後も数年間にわたって経過報告の義務があり、補助金の事務に不慣れな事業者には大きな負担です。申請代行(サポート)を行う業者がどこまでサポートしてくれるのか、事前によく確認しておきましょう。

適正な料金設定

申請代行(サポート)を請け負う業者に支払う料金が適正かということも大切です。ただ安いということだけで選んでしまうとミスマッチが生じ、お互いにとって良くない結果となるでしょう。

事業再構築補助金は特に難易度の高い補助金であり、質の高いサービスを受けようと思えばある程度の支出は避けられません。業者のサービス内容と許容できる支出を天秤にかけ、貴社にとって最適な相手を選びましょう。

トライズコンサルティングでの事業再構築補助金の申請代行のスケジュール(流れ)

事業再構築補助金の申請代行(サポート)は、どのように行っていくのでしょうか?ここでは、実際に当社トライズコンサルティングにご依頼いただいた場合のスケジュール例を紹介します。

- 申請要件の確認

- 事業計画の策定

- 申請書類の作成

- jGrantsより電子申請

- 採択・不採択の決定

- 交付申請

- 補助事業の実績報告

- 事業再構築補助金の振込み

申請要件の確認

事業再構築補助金の申請を希望する場合、そもそも自社や行おうとしている取り組みの内容が事業再構築補助金の要件を満たしているかどうかが気になるところかと思います。そのため、トライズコンサルティングに事業再構築補助金についてご相談いただいた際には、まず申請要件を満たしているかどうかヒアリングなどによって確認します。

事業計画の策定

事業再構築補助金の申請で最も重要な工程が、事業計画の策定です。これを自社のみで行おうとすると公募要領の確認から行う必要が生じ、多大な時間を要してしまうことでしょう。

当社トライズコンサルティングでは、事業再構築補助金の審査ポイントを熟知した専門家が取り組みを丁寧にヒアリングし、採択率の高い計画の策定をサポートします。当社のサポートを受けることで、採択に近づく事業計画の策定が可能となります。

申請書類の作成

事業計画の策定や練り込みを行ったら、これをもとに申請書類を作成します。申請書類はトライズコンサルティングの専門家が作成するため、自社で文章を組み立てたり審査ポイントを確認したりする必要はありません。

jGrantsより電子申請

申請書類の準備ができたら、公募期間内に申請を行います。事業再構築補助金は紙での申請はできず「jGrants」というシステムを使ってオンラインで申請します。

申請には「GビズIDプライムアカウント」の取得が必須となりますので、早めに取得しておきましょう。「ネットは不慣れで不安」という方の場合でも、当社トライズコンサルティングの専門家が徹底サポートしますので、ご安心ください。

また、専門家がしっかりと確認させていただくことで、事業再構築補助金の募集が開始された初期に多発した書類の添付忘れなどの不備も避けることが可能となります。

採択・不採択の決定

公募期間の満了後、採択・不採択が決まります。結果は補助金事務局から通知されるので、見落とさないよう注意しておきましょう。なお、採択された場合には事業者名や補助事業名などが補助金事務局の公式サイトで公開されます。

交付申請

事業再構築補助金では、申請後補助事業に取り掛かる前に、交付申請をしなければなりません。フライングして交付申請前に経費を支出した場合には、その経費は原則として補助対象外となるため注意しましょう。

補助事業の実績報告

補助事業がすべて完了したら、実績報告に取り掛かります。事業再構築補助金の実績報告は補助金の中でも特にハードルが高く、事務局へ提出しても、1回で承認されることは少ないほどです。

複数回の修正が必要になることもあり、これを自社で対応しようとすると、本業に割く時間や労力を圧迫してしまいかねません。

当社トライズコンサルティングでは事業再構築補助金の採択公表後も補助金が入金されるまで一貫してサポートできる体制を整えておりますので、事業者様は安心して本業に取り組むことが可能です。

事業再構築補助金の振込み

実績報告に問題がなければ、ようやく補助金が振り込まれます。事業再構築補助金を申請する際には、ここまでの全体の流れをよく理解しておきましょう。

事業再構築補助金の申請代行(サポート)はトライズコンサルティングにお任せください

トライズコンサルティングでは事業再構築補助金の申請代行(サポート)に力を入れており、これまで多くの案件を成功に導いてきました。ここでは、当社に申請代行(サポート)を依頼すべき理由を解説します。

トライズコンサルティングとは

トライズコンサルティングは、チャレンジ精神ある中小企業様の夢や目標の実現をお手伝いすることをミッションとし、事業計画の作成や事業運営のサポートを行う企業です。

2023年9月現在、中小企業向けにさまざまな公的支援が充実している中、思うように補助金の申請や資金調達ができず、事業発展の妨げになっているケースが多く見受けられます。そういった中小企業様に対して当社の強みを活かした支援を行い、ビジネスパートナーとして、事業の継続をサポートさせていただいています。

ご縁をいただいた中小企業様にぜひ成功して欲しいという強い想いのもと、常に相手の立場に立ったサービスを誠心誠意提供しています。

トライズコンサルティングに依頼するメリット

当社には中小企業診断士で認定経営革新等支援機関の認定も受けている代表の野竿をはじめ、豊富な経験を持つトップコンサルタントが複数在籍しています。そのため、貴社の取り組みにマッチした人材をアサインし、全面的にサポートできる体制を構築しています。

また、業界に精通したトップコンサルタントによる徹底サポート体制に加え、補助金の申請に関するノウハウを熟知していることから、審査基準を漏らさず網羅した申請書類の作成が可能となっています。

そのため、2023年(令和5年)年5月現在、当社における事業再構築補助金の累計採択数は80件にのぼり、その採択率は驚異の86.9%を誇っております。

加えて、当社では明確な料金体系を設定しており、無駄・不明な料金は一切いただいていません。見積り時には内訳を提示し、内容を説明、必ず双方が納得した上でのご契約とさせていただいます。

より安価な申請代行(サポート)業者もいるとは思いますが、当社ではサービス内容に自信を持った価格設定をしており、これまでご依頼いただいた中小企業様からも高い評価をいただいています。

事業再構築補助金に関してよくある質問

最後に、事業再構築補助金に関するよくある質問を3つ紹介します。それぞれの回答は、次のとおりです。

補助金が採択されたらすぐに補助金が受け取れる?

事業再構築補助金は、採択後すぐに補助金を受け取ることができるのでしょうか?結論をお伝えすると、採択されたからといってすぐに補助金が交付されるわけではありません。

流れの項目でも解説したように、事業再構築補助金が振り込まれるのは、採択後事業を実施し、実施報告を行ってからです。そのため、事業の実施(補助対象とした経費の支出)をする段階では、まだ補助金は手元にないこととなります。

事業再構築補助金は補助金額が大きく、一時的であるとはいえ自己資金で必要額をすべて捻出できるケースはさほど多くないでしょう。そのため、事業再構築補助金を申請する際には、あわせて金融機関からの融資も検討し、あらかじめ申込みをしておくことをおすすめします。

申請要件を満たしていなくても申請できる?

事業再構築補助金には、申請要件が存在します。特に、売上減少要件は非常に重要な必須要件です。

では、この申請要件を満たしていなくても、申請することはできるのでしょうか?結論をお伝えすると、申請要件を満たしていなければ、申請をすることはできません。また、仮に申請をしたとしても、採択されることはないでしょう。

そのため、申請要件を満たしていない場合には、残念ですが申請を見送るほかありません。事業再構築補助金の申請要件を満たさない場合には「ものづくり補助金」など、他の補助金に申請できないかどうか検討すると良いでしょう。

なお、補助金の虚偽申請は、重大な犯罪です。発覚した場合には補助金の返還をすべきであることはもちろん、刑事罰の対象となる可能性があります。申請要件を満たしていないからといって、虚偽申請をするようなことは絶対に行わないでください。

補助金の最新情報を受け取るにはどうすれば良い?

事業再構築補助金など、補助金の申請受付が開始されたなどの情報は、テレビコマーシャルやニュース番組などで大々的に案内されることはほとんどありません。そのため、公募開始を見落としてしまい、気付いたときには公募期間が過ぎてしまっていたという場合も少なくないかと思います。

では、事業再構築補助金の最新情報を見落とさないためには、どうすれば良いのでしょうか?

事業再構築補助金の最新情報を得るためには、定期的に事業再構築補助金の公式ホームページを確認する習慣を付けることが一つです。しかし、本業が忙しければ、定期的に本当にホームページを確認しに行くことも容易ではないでしょう。

そこで、あらかじめ専門家へ依頼しておくことをおすすめします。専門家へ依頼しておけば、公募開始がされた時点で専門家側から教えてもらうことができるためです。

また、補助金バンクでは補助金の最新状況を、無料のメールマガジンで配信しています。このメルマガにご登録いただくことで、補助金の最新情報を得やすくなるでしょう。

まとめ

事業再構築補助金の申請代行(サポート)の概要と費用・報酬相場について解説しました。

申請代行は大変心強いサービスですが、だからといって専門家にすべて丸投げしてはなりません。申請書の作成は任せるにしても、計画の重要な骨子は事業者自身が考えるべきであり、そうでなければ計画の実効性も高まりません。

また、丸投げを良しとする専門家の提供するサービスも良い申請代行とはいえず、依頼先を見極める重要な要素です。

トライズコンサルティングでは事業者に寄り添い、ご納得頂いた上で申請代行のサービスを提供しており、過去のクライアント様からも高い評価を頂いています。事業再構築補助金の申請代行は、ぜひ当社までご相談ください。

簡単セルフ診断ツール

簡単セルフ診断ツール

補助金採択率が上がるポイント

補助金採択率が上がるポイント