目次

補助金申請にはコンサルタントを活用することが有効です。なぜなら、補助金を受け取るまでにさまざまな手続きが必要になり、本業と並行して行うのはとても大変であるからです。独自のノウハウを持った専門家からサポートを受けることで、貴社の補助金申請をスムーズに進めることができるでしょう。

今回は、補助金申請におけるコンサルタントの必要性について解説します。特に選ぶポイントと一般的な報酬の相場など依頼する際に気をつける点について深堀りするので、貴社のパートナー探しにお役立てください。

補助金とは

補助金についてよく知らない事業者様のために、その特徴を解説します。厚生労働省等が募集する「助成金」と混同しないようにお気をつけください。

制度によって目的・対象が異なる

補助金は、その募集する国や自治体の政策目標に合わせてさまざまな分野で募集されています。そのため、制度ごとにサポートの目的や対象が異なっています。

申請する補助金を選択する際には、その趣旨と自社の取組みがマッチしているかを確認することが採択を得るために非常に重要になります。選択した補助金と計画している取り組みがマッチしていない場合、他の制度への申請を検討すべきです。

審査がある

補助金は、申請した事業者がすべて受け取れるわけではありません。申請された事業計画はそれぞれの方式で審査され、評価の高い順に採択されるという仕組みになっています。

ここが「助成金」との大きな違いであり、補助金のコンサルタントが必要となる理由でもあります。

また、採択後すぐに受け取れるわけではなく、計画した事業をすべて終了し、結果を報告後、提出書類が検査され、それが承認された後の後払いとなっています。

返済が不要である

補助金の一番の魅力は返済が不要という点です。そのため、支給には厳しい審査が設けられています。

しかし、採択を受けたからといって、すべての支出に対して補助金が支給されるわけではありません。対象となる経費や支出の時期、補助率、上限額などが厳密に定められており、もし違反があった場合、最悪補助金の返還を求められる場合もあります。

補助金申請サポートはコンサルタントに依頼すべき?

事業再構築補助金、ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金など、補助金にはさまざまな種類がありますが、どの補助金についても、申請するには多くの手間と時間が掛かります。掛かる労力と時間を考えると、リスクが高いといえます。

特に、補助金の申請は事業者の代表(社長)が主導で行うことが多く、ただでさえ業務で忙しい中、補助金申請にまで気が回らないというのが現実だと思います。多少コストが掛かっても、自社で申請を行うよりも専門家に任せることで、公募要領を読むなどの時間を削減でき、さらに採択率を上げられる方が合理的という理由から、補助金申請サポートを外部の会社に依頼することは珍しくありません。

補助金の採択率はどのくらい?

補助金には審査があり、必ず受け取れるわけではありません。事業者に人気の「ものづくり補助金」と「事業再構築補助金」を参考に採択率の推移を紹介します。

ものづくり補助金

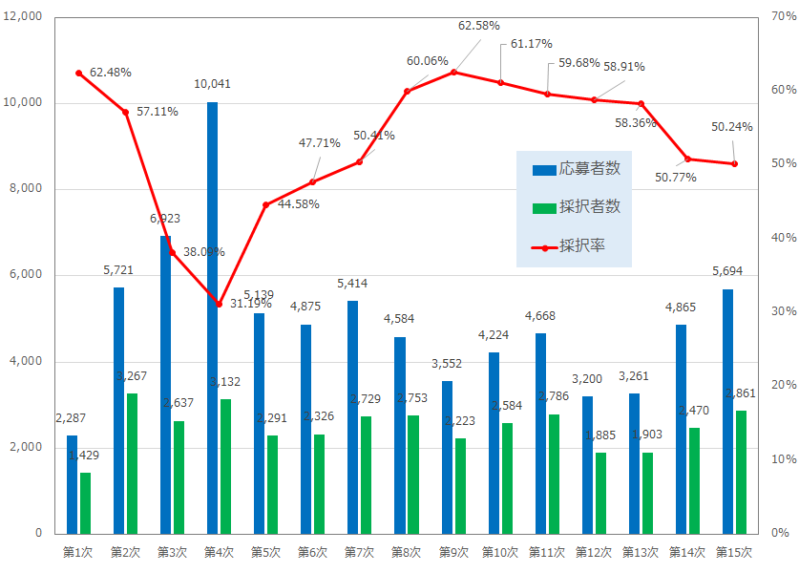

2023年9月29日(金)に「ものづくり補助金」(一般型)の15次締切の採択結果が公表されました。過去の締切回も含めた採択率の推移は次のとおりです。

| 公募回 | 応募者数 | 採択者数 | 採択率 |

| 第15次 | 5,694 | 2,861 | 50.24% |

| 第14次 | 4,865 | 2,470 | 50.77% |

| 第13次 | 3,261 | 1,903 | 58.36% |

| 第12次 | 3,200 | 1,885 | 58.91% |

| 第11次 | 4,668 | 2,786 | 59.68% |

| 第10次 | 4,224 | 2,584 | 61.17% |

| 第9次 | 3,552 | 2,223 | 62.58% |

| 第8次 | 4,584 | 2,753 | 60.06% |

| 第7次 | 5,414 | 2,729 | 50.41% |

| 第6次 | 4,875 | 2,326 | 47.71% |

| 第5次 | 5,139 | 2,291 | 44.58% |

| 第4次 | 10,041 | 3,132 | 31.19% |

| 第3次 | 6,923 | 2,637 | 38.09% |

| 第2次 | 5,721 | 3,267 | 57.11% |

| 第1次 | 2,287 | 1,429 | 62.48% |

一時30%台と採択率が大きく下がった回もありましたが、平均して50〜60%台で推移しています。

事業再構築補助金

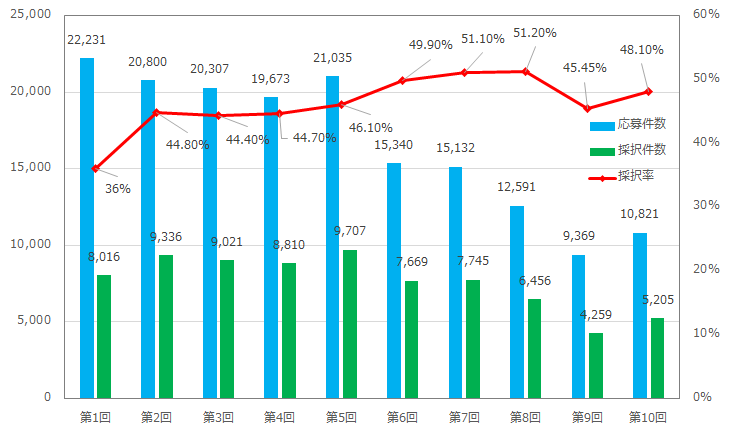

2023年9月22日(金)に「事業再構築補助金」の第10回公募の採択結果が公表されました。過去の公募回も含めた採択率の推移は次のとおりです。

| 公募 | 応募者数 | 採択者数 | 採択率 |

|---|---|---|---|

| 第10回 | 10,821 | 5,205 | 48.10% |

| 第9回 | 9,369 | 4,259 | 45.45% |

| 第8回 | 12,591 | 6,456 | 51.27% |

| 第7回 | 15,132 | 7,745 | 51.18% |

| 第6回 | 15,340 | 7,669 | 49.99% |

| 第5回 | 21,035 | 9,707 | 46.15% |

| 第4回 | 19,673 | 8,810 | 44.78% |

| 第3回 | 20,307 | 9,021 | 44.42% |

| 第2回 | 20,800 | 9,336 | 44.88% |

| 第1回 | 22,231 | 8,016 | 36.06% |

採択率はおおむね安定しており、45〜50%ほどとなっています。公募開始直後の公募回は書類不備等が多くあり、採択率は低めです。

補助金を有効活用できていない要因

毎年多くの補助金が募集されている中、あまり有効活用できていない事業者も多くいます。主だった理由は次のとおりです。

- どのような制度があるか知らないから

- 提出書類が多く煩雑だから

- 相談する相手がわからないから

どのような制度があるか知らないから

日々の業務に追われて補助金に関する情報が収集できず、そもそもどのような制度があるのか知らないという理由が挙げられます。

補助金は数限りなくあり、本業の傍らすべてに目を通すということは不可能です。また、同じ補助金でも募集される年度によって内容が変わることもあります。

その他、どこで情報を取得すれば良いのかわからないという問題もあるでしょう。

提出書類が多く煩雑だから

「ものづくり補助金」や「事業再構築補助金」などの補助金額の大きい制度に申請する場合、提出書類の準備は特に大変です。補助金を使った取り組み内容を記載する事業計画書は10枚程度が求められ、事業者の頭を悩ませます。

また、昨今の経営環境の変化に合わせ、さまざまな申請類型が創設されており、事業計画書以外の添付書類もそれぞれの申請要件によって異なっており、年々複雑さを増しています。

相談する相手がわからないから

身近に補助金について相談する相手がいないということもあるでしょう。

インターネットで検索すると、補助金のコンサルタントを謳う業者がたくさん出てきますが、一体誰に相談すれば良いのか判断できないと思います。

中には報酬金額を吊り上げるため、不必要に過大な設備投資や実態と異なる書類を作成し、補助金を不正に受給することをすすめる悪質な業者も混ざっているため要注意です。無理な設備投資や補助金の不正受給は最終的に貴社の問題となってしまうため、相談相手は慎重に選びましょう。

補助金の申請~採択まで一般的なステップ

補助金の申請から採択までは多くの段階を踏む必要があります。ここでは一般的なステップを6つに分けて解説します。

- 公募要領の確認

- 申請書類の作成

- 必要書類の提出

- 申請書類の審査

- 採択結果の通知

- 交付申請・交付決定

公募要領の確認

補助金はその種類ごとに対象とする事業者や取り組み、経費が異なっています。そうした補助金ごとのルールを定義しているのが公募要領です。補助金を申請する前に、この公募要領を読み込むことが必要になります。

加えて、公募要領には申請書に求められている内容や審査の加点となる項目についても記載されています。そのため、採択率を上げるという意味でも公募要領を理解しているということは重要です。

申請書類の作成

申請書類も補助金によってさまざまです。フォーマットがある場合もありますが、必要な内容だけ公募要領で指定されており、記載方法は自由といった場合もあります。

いずれにしても審査員にとってわかりやすく、取組みにより事業が発展することが期待できるものでなくてはなりません。こうした書き方には、一定のテクニックが必要になります。

必要書類の提出

申請書類等の必要書類の提出は、電子申請が主流になっています。電子申請には「GビズID」が必要になりますので、補助金に申請することが決まったらすぐに取得しておきましょう。

昨今、補助金もさまざまな形式で募集されており、添付書類も千差万別です。提出前に公募要領でチェックを行い、添付漏れ等がないよう注意してください。

申請書類の審査

提出された申請書類は補助金の事務局より委託された審査員によって厳正に審査されます。審査員は公募要領に規定された審査の観点に沿って点数が付けられ、高い順に採択されます。

採択結果の通知

審査の結果、補助金に申請した事業者に対して事務局から採択結果が通知されます。採択を受けた事業者は、速やかに交付申請を行い、補助事業に取り組みましょう。なお、審査の結果、申請した補助金額が一部減額される場合もあります。

交付申請・交付決定

採択を受けていたとしても交付申請を行い、事務局から交付決定を受けなければ、補助事業を実施することはできません。交付決定以前に発注や契約をした経費については、補助金の対象外になってしまうため注意が必要です。

どのようなコンサルタントに依頼すべき?

補助金の申請サポートは、さまざまな資格を持つコンサルタントが支援しています。

厚生労働省系の「助成金」の申請代行業務は、社労士(社会保険労務士)の独占業務です。これらの助成金が雇用保険を財源とすることから、それらの業務のプロである社労士の担当分野になるからです。

一方で、「補助金申請」はあくまで「申請書作成のサポート」であり、行政への手続きや提出の代行を行うわけではありません。例えば、本年注目の「事業再構築補助金」は、補助金額3,000万円を超える場合は「認定支援機関」および「金融機関」の関与が必要とされています。「認定支援機関」については、最寄りの商工会議所等に相談すれば紹介を受けることができます。

補助金申請に最も有利な資格は、「中小企業診断士」だといえます。「中小企業診断士」は唯一のコンサルタントの国家資格であり、経済産業省の施策を浸透させるための役割も担っています。

特に、事業再構築補助金は中小企業診断士が審査員を行っているため、同じ資格を持った人が作成することが有利に働きます。なぜなら、中小企業診断士は資格取得にあたり、企業の問題点や課題、解決策をSWOT分析等のメソッドを使って抽出し、申請書等に表現する訓練を受けており、補助金申請のポイントを心得ているかあらです。

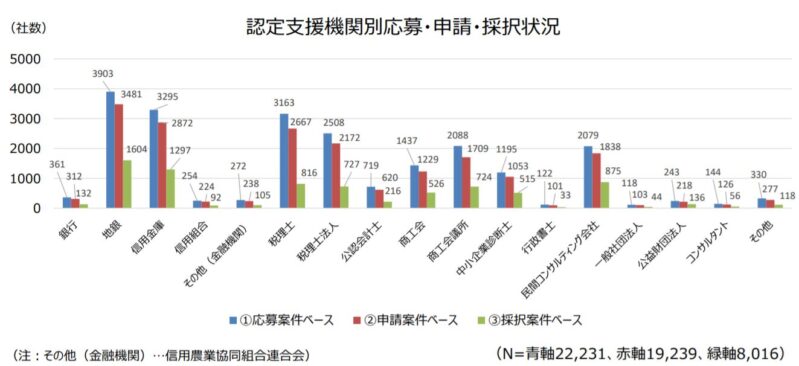

審査員側も同じ観点で事業計画書を審査するため、中小企業診断士に作成してもらえば有利であるといえるでしょう。下図は、第1次事業再構築補助金の応募案件と採択案件等をグラフ化したものです。採択率では、中小企業診断士、コンサルティング会社、商工会が高くなっていることがわかります。

引用元:事業再構築補助金 第1回公募の結果について(事業再構築補助金事務局)

補助金申請サポートコンサルの報酬はどれくらい?

補助金額にもよりますが、補助金申請サポートの報酬は一般的に「着手金」および「成功報酬」の2段階に設定されているケースが多く見られます。

着手金とは、補助金が採択されてもされなくても、契約を結んだ際に支払う報酬のことです。成功報酬とは、補助金が採択された際に支払う報酬のことです。補助金の種類によって掛け率は異なり、補助金額×〇%を支払います。

費用相場

補助金の報酬の相場は一概には言えず、高額な補助金の場合は成功報酬の掛け率が低くなる傾向にあります。一般的に、

- 着手金:5万円~15万円程度

- 成功報酬:受け取った補助金額の10%~20%程度

が相場と言われます。

時間的に余裕がある場合は、初めから1社に絞るのではなく、複数の会社に見積りを取ってもらっても良いでしょう。料金体系が明確で相場とかけ離れておらず、 長期的なサポートをしてくれそうなところを選ぶことをおすすめします。

完全成功報酬の方が良い?

補助金申請サポートの報酬は、大きく分けて「完全報酬型」と「着手金がかかるタイプ」の2種類があります。

例えば、100万円の補助金の申請サポートの場合、完全成功報酬20%であれば、採択された場合のみ20万円の報酬が発生します。対して、着手金がかかるタイプの場合は、着手金10万円、採択された場合の成功報酬を10%程度と低めに設定しているケースが多く見られます。

完全報酬型の場合は、不採択時のリスクを最小限に抑えられます。一方で、完全成功報酬の会社は成果報酬率が高いことが多いため、採択報酬額が高額でなければ、完全成果報酬のほうが良いといえます。

どのくらいからが高額であるかは事業者によって考え方は異なると思いますが、1,000万円を超えるような補助金の申請には、多少固定費を支払っても成功報酬の率が低い方を選んだ方が、実際に補助金が採択されたときの支払の負担は少なくなるでしょう。

補助金コンサルティングをトライズコンサルティングに依頼するメリット

当社トライズコンサルティングでは、補助金コンサルティングを行っています。補助金コンサルティングをトライズコンサルティングにご依頼いただく主なメリットは、次のとおりです。

- 補助金が採択される可能性を高められる

- 中小企業診断士が運営する会社であり安心である

- 専門のコンサルタントから事業コンサルティングが受けられる

- 補助金の受給まで一貫したサポートを受けられる

- Zoomなどを活用した全国対応が可能である

補助金が採択される可能性を高められる

トライズコンサルティングにご依頼いただくことで、補助金が採択される可能性を高めやすくなります。なぜなら、補助金を熟知したコンサルタントが公募要領を熟知したうえで申請書類の作成を行うほか、プロのコンサルタントがコンサルティングを行い補助対象とする事業計画をブラッシュアップすることが可能となるためです。

中小企業診断士が運営する会社であり安心である

トライズコンサルティングは、経営コンサルタント唯一の国家資格である中小企業診断士を持った代表・野竿が経営しています。補助金の申請サポートをさまざまな企業が担う中、国家資格者が運営している点で安心してご依頼いただきやすいでしょう。

専門のコンサルタントから事業コンサルティングが受けられる

トライズコンサルティングに補助金の申請サポートをご依頼いただいた場合には、専門のコンサルタントが事業計画のコンサルティングを行います。コンサルティングを受けることで安心して事業の方向性がより明確となり、策定した事業計画書自体が企業の財産となり得るでしょう。

補助金の受給まで一貫したサポートを受けられる

補助金は採択後すぐに交付されるものではなく、採択後にも交付申請や実績報告などが必要となることが少なくありません。トライズコンサルティングでは、これら申請後の手続きまで一貫してサポートを行うことが可能です。

Zoomなどを活用した全国対応が可能である

トライズコンサルティングではZoomなどのオンラインツールを活用し、全国の事業者様をサポートしています。また、相談のために移動をする必要がないことから、忙しい社長様にご好評いただいています。

2023年10月時点で利用可能なおすすめの補助金

2023年10月時点、中小企業が申請することのできるおすすめの補助金を4つ紹介します。貴社が計画している取り組みにマッチした補助金を見つけてみてください。

- ものづくり補助金

- 事業再構築補助金

- IT導入補助金

- 小規模事業者持続化補助金

ものづくり補助金

「ものづくり補助金」は中小企業等が生産性向上を目的に取り組む設備投資等を支援する補助金です。名称から製造業でしか利用することのできない補助金と思われがちですが、小売業やサービス業、建設業など幅広い業種で申請することができます。

中小企業向けの補助金の中でも特に大型の制度であり、「通常枠」で最大750〜1,250万円の補助金を受け取ることができます。加えて、大幅な賃上げに取り組む事業者に対して、補助金額を100〜1,000万円上乗せするインセンティブも用意されています。

事業再構築補助金

「事業再構築補助金」はウィズコロナ・ポストコロナ以降の経済社会の変化に対応するため、思い切った事業再構築に取り組む中小企業等を支援する補助金です。2023年6月に開始された第10回公募より、申請要件が緩和され、より多くの事業者が申請できるようになりました。

「成長枠」で最大2,000〜7,000万円の補助金を受け取ることができ、「ものづくり補助金」と並ぶ大型の制度です。また、一部の類型では規模拡大や賃上げに取り組む事業に対し、補助上限や補助率の引き上げなど、さらなる支援措置があります。

IT導入補助金

「IT導入補助金」は中小企業等の売上拡大や業務効率化を目的としたITツールの導入を支援する補助金です。申請は「IT導入支援事業者」と連携して行うことが必須要件となっています。

「通常枠」で最大450万円以下の補助金を受け取ることができます。また、一部の類型ではパソコンなどのハード機器も対象となっています。

小規模事業者持続化補助金

「小規模事業者持続化補助金」は小規模事業者の取り組む販路開拓等の取組みを支援する補助金です。名称のとおり、対象となるのは小規模事業者です。

「通常枠」で最大50万円と他の補助金と比べて少額ではありますが、幅広い用途に使用することができる大変使い勝手の良い制度です。また、インボイス特例の要件を満たすことで、補助上限に50万円上乗せされます。

採択されるには適切なパートナーを選ぶことが重要

補助金のコンサルティング会社は無数に存在します。中には、主たる事業が別にあり、補助金の申請サポートをサービスで行っていたり、すでに会社の会計について依頼していたりする税理士や行政書士の方がサポートしてくれるというケースもあるでしょう。

採択率や実績数はある程度の目安にはなりますが、そのコンサルタントと自社が合うか合わないかは大切なポイントだといえます。例えば、事業再構築補助金の場合は、採択後5年間は補助金事業の推移を国へ報告することが義務付けられています。それらのサポートも含まれたコンサルティングサービスの場合、採択後も長い付き合いとなります。採択率や実績数も大切ですが、コンサルタントと自社の相性を見極めることが大切だといえるでしょう。

そのため、数多くいるコンサルタントの方々の得意分野と、自社のニーズや業種をうまくマッチングできることが、望ましい補助金の相談スタイルだといえます。こういった場合に力を発揮するのが、当社「補助金バンク」のようなサイトです。

補助金バンクは、補助金を申請したい方と中小企業診断士などの専門家のマッチングプラットフォームです。自社にあった専門家とマッチングすることができますので、申請をお考えの方は一度お気軽にお問い合わせください。

まとめ

補助金申請のコンサルタントについて、選ぶポイントや報酬の相場を解説しました。

決して安くない費用を支払って依頼するため、パートナー選びは妥協せず、慎重に行う必要があります。ぜひ当記事の内容を参考に、貴社の補助金活用を成功に導くコンサルタントを探し出してください。

当社トライズコンサルティングではクライアントの満足を第一に考えた補助金申請のコンサルタントを行っています。パートナー探しにお悩みの際にはぜひお気軽にお問い合わせください。

簡単セルフ診断ツール

簡単セルフ診断ツール

補助金採択率が上がるポイント

補助金採択率が上がるポイント